AI时代的卖水哲学:从按席位到按结果的SaaS定价革命

AI正在深刻地重塑软件的价值。过去十年,SaaS(软件即服务)的商业模式,大多建立在“按席位定价(Seat Pricing)”的基础上。软件的价值,以有多少人能访问和使用系统来衡量。然而,随着AI Agent(人工智能智能体)的崛起,这套成熟的定价范式,正面临着根本性的挑战。

AI Agent象征着软件从“工具”到“数字劳动力”的范式转移。当一个AI销售Agent能够自主完成过去需要一个销售团队才能完成的工作时,我们该如何衡量它的价值?如果仍然按照“席位”来收费,那么其价值上限将被锁死。

一场围绕软件价值标尺的深刻革命,已经到来。AI时代的定价哲学,正从“按席位”,经过“按使用量”,最终走向“按结果”的终极形态。

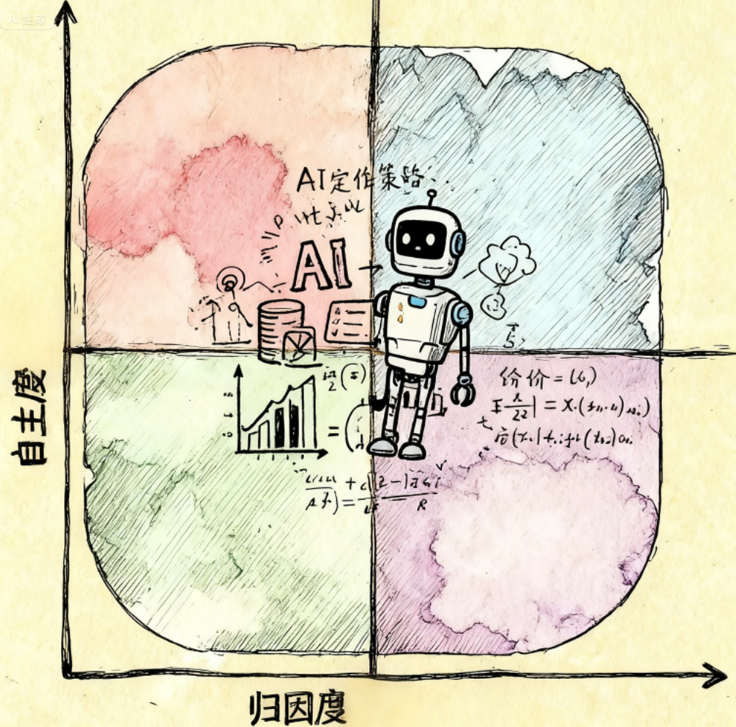

AI定价四象限模型

定价专家Madhavan Ramanujam,提出了一个极具洞察力的AI定价四象限模型。它通过归因能力(AI的效果是否可被量化)和自主性(AI是否能独立交付结果)这两个核心维度,为不同类型的AI产品,指明了最优的定价路径。

● 低归因 & 低自主(左下角):

这是传统SaaS产品的领地,如Notion、Slack。AI在这里更多扮演Copilot(副驾驶)的角色,其创造的价值难以被精确归因。因此,基于席位的定价依然是主流。

● 高归因 & 低自主(右下角):

这类产品同样是Copilot模式,但其带来的效率提升是可量化的。例如,一个AI编程助手,可以通过分析减少的代码行数或开发时间来衡量其价值。因此,混合计费模式(席位费 + 基于一定使用量的增值费)是更优的选择。

● 低归因 & 高自主(左上角):

这类产品通常是后台或基础设施型的AI服务,它们能自主完成任务,但其价值难以直接与某个具体的业务KPI挂钩。例如,OpenAI的API、Hugging Face的推理服务。按使用量计费(Usage-based Pricing)是这类产品的天然选择。

● 高归因 & 高自主(右上角):

这是AI定价的“黄金象限”。这类AI Agent能够独立地交付可被直接量化的业务成果。例如,Intercom的AI客服Fin,按照其自主解决的客服工单数量来收费;Chargeflow,则按照其成功为商家追回的拒付争议金额,收取一定比例(高达25%)的分成。

“黄金象限”的机遇与挑战

进入“黄金象限”,实现“按结果计费(Outcome-based Billing)”,是所有AI应用开发者的终极梦想。这意味着,你将不再是售卖一个工具,而是在与客户共同分享成功的果实。报告显示,进入这个象限的公司,能够收回25%至50%的成果价值,远超传统SaaS的10%-20%。

然而,要构建一个能进入“黄金象限”的应用,对技术提出了极高的要求。它不仅需要一个强大的AI“大脑”,更需要一个能够将这个“大脑”与外部世界进行可靠连接、使其能够自主行动的“神经系统”。

这正是七牛云AI大模型推理服务所致力于探索的方向。其MCP(模型能力协议)与Agent功能正是构建这类高自主性、高归因能力的AI Agent提供技术基础。通过将强大的大模型(如DeepSeek V3.1、GPT-OSS等)与外部的API、数据库进行灵活的编排,开发者可以构建出能够自主地、端到端地完成复杂业务流程的“数字员工”,从而为探索“按结果付费”的全新商业模式,奠定坚实的技术基石。

AI创业者的三大定价陷阱

最后,Madhavan Ramanujam也为AI创业者指出了三个最容易陷入的定价陷阱,值得所有从业者警惕:

● 定价过低: 锚定在每月20美元这样的低价,无法体现AI的价值密度,会锁死产品的变现天花板。

● POC误解: 将概念验证(POC)等同于免费试用,只关注功能跑通,而未能与客户共同建立起“价值回报模型”。

● 将AI当SaaS卖: 忽略了AI正在替代“人”这一本质,依然沿用传统的按席位定价,从而无法捕捉到AI创造的真正价值。

AI正在重塑软件的价值标尺。从“按席位”到“按结果”,这不仅是定价模式的演进,更是商业思维的深刻革命。

在这场变革中,胜利将属于那些能够最早转变思维,不再将自己视为“工具提供商”,而是将自己定位为“价值共创伙伴”的企业。而一个能够自主行动、交付可量化成果的AI Agent,将是通往这个全新商业世界的、唯一的船票。