【开发者周报】Grok 4正式发布;比尔·盖茨称AI无法取代人类程序员;AI浏览Comet发布;北师大开设人工智能教育专业

【开发者周报第3期】2025/07/07-07/11

更多精彩内容请访问www.qiniu.com

大模型竞争进入白热化!马斯克称 Grok 4 是“全球最强 AI 大模型”,在多项测试中表现惊人;比尔・盖茨则对 AI 编程浇下一盆冷水,预言 100 年内 AI 无法取代人类程序员;背靠英伟达的 Perplexity 发布 AI 浏览器 Comet,矛头直指谷歌 Chrome……这周的AI江湖可太精彩了,速来围观:

Fast Reading:

快速抓重点

1.Grok 4 正式发布,号称全球最强

2.比尔・盖茨称 AI 无法取代人类程序员

3.Perplexity 官宣 AI 浏览器 Comet

4.全栈 AI 编程工具 AutoCoder 引发关注

5.北师大率先设立人工智能教育专业

内容详情

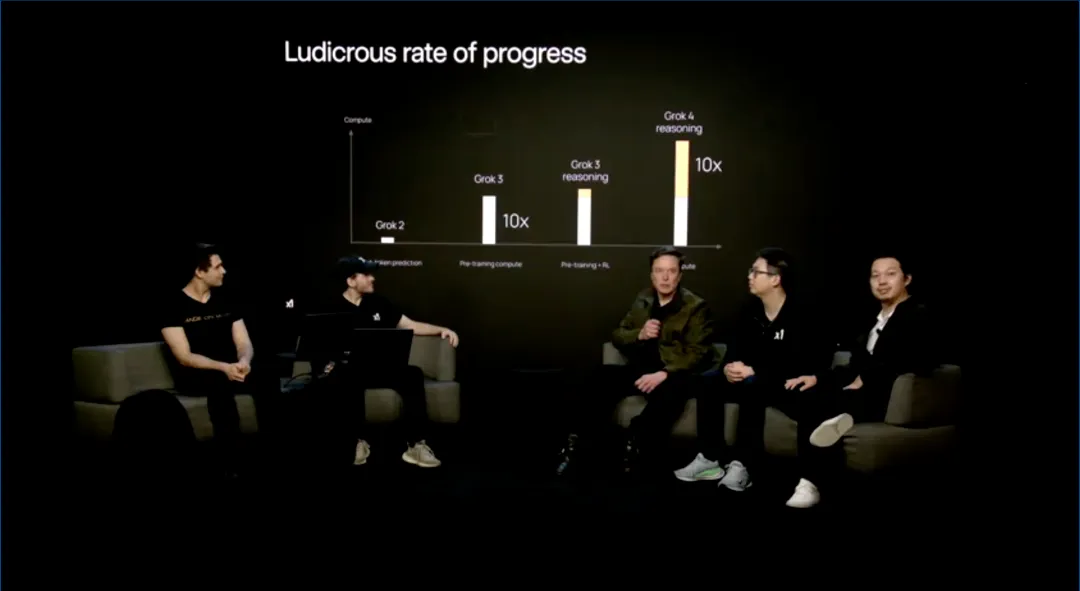

1、马斯克旗下 xAI 正式发布 Grok 4,号称“全球最强 AI 大模型”

马斯克旗下 xAI 团队发布 Grok 4 大模型,在权威基准测试中表现亮眼:在“人类最后考试(HLE)”中准确率可达 50.7%(训练+融入工具),远超 Gemini-2.5-Pro,普通人类仅约 5%;其他测试如 GPQA(88.9%)、AIME25(100%)、HMMT25(96.7%)等均刷榜或满分。Grok 4 训练量是 Grok 2 的 100 倍、Grok 3 的 10 倍,依托 20 万卡计算集群,并创新性在训练中原生融入工具,提升复杂任务处理能力。发布会直播展示了其在推理、数学、多模态理解、编程、药物发现等场景的实力,还预告将推出编程模型、多模态 Agent 及视频生成模型。此外,有消息称Grok 4 还将应用到特斯拉汽车、擎天柱机器人当中。

Grok 4 的发布标志着 AI 大模型竞争进入“超智能”新阶段:其通过工具原生融入训练的方法(Scaling 效率更高),验证了“AI 自主调用外部能力”的技术路径可行性;多模态、视频生成等能力的突破,推动 AI 从“文本交互”向“多模态创作”演进;特斯拉、擎天柱的搭载计划,则预示 AI 将从“工具”向“智能终端核心交互中枢”升级。同时,马斯克团队高频次发布(Grok 系列、编程模型、视频模型)加剧了大模型领域的“军备竞赛”。

Grok 4 的编程能力(Live Coding Bench 近乎满分)和未来“快速+智能编程模型”计划,可能大幅提升代码生成、调试效率,降低开发门槛;多模态 Agent 与视频生成模型的推出,将催生新的开发工具链;工具融入训练的方法论可为开发者提供“模型+工具链”协同优化的参考路径;特斯拉、擎天柱等场景的落地,或推动开发者适配 AI 智能终端的交互接口,加速“AI+硬件”融合开发模式的普及。

2、比尔・盖茨预言:100 年内,AI 仍无法取代人类程序员

近日,微软联合创始人比尔・盖茨在接受法国广播电台 France Inter 采访时,抛出了一个极具争议却又令人深思的观点:即使在 100 年后,编程依然会是一项“100%由人类主导”的职业。

这一预言在某种程度上揭示了 AI 编程工具的本质:效率放大器而非替代者。AI虽能大幅提升基础编码效率,但在复杂系统架构设计、跨领域创新、需求理解与伦理责任等核心环节仍依赖人类。其深层意义在于:

编程职业的持久性:编程的核心价值(创造力、抽象思维、伦理判断)根植于人类独有能力,未来百年仍将是技术与社会发展的关键角色;

人机协作的必然性:AI与程序员的关系将从“辅助工具”升级为“深度协作伙伴”,共同推动技术进步;

行业转型的方向性:企业需从“依赖AI替代人力”转向“优化人机分工”,开发者需适应“会用AI的程序员”新定位,向架构师、AI训练师等新兴岗位转型。

对开发者而言,需时刻关注快速发展的 AI 技术在软件开发领域带来的关键变化:

技能需求重构:基础编码能力的重要性下降,系统设计、跨领域沟通、伦理判断及AI工具深度使用(如定制化训练、模型调优)成为核心竞争力;

职业路径分化:初级重复性岗位(如基础脚本编写、数据清洗)受AI冲击加剧,需向测试架构师、数据分析师等方向转型;高级创新型岗位需求激增,成为未来主力;

工作模式升级:从“独立编码”转向“人机协同”——AI 处理标准化任务,人类专注需求分析、架构设计与创新突破;

行业规范强化:企业需建立AI代码审查机制,开发者需承担“AI结果把关者”责任,确保代码符合业务逻辑与合规要求。

总体而言,AI 的普及将推动软件开发行业从“人力密集型”向“智能协作型”转型,开发者需通过技能迭代与角色升级,在人机协作中释放更大价值。

3、背靠英伟达的 Perplexity 发布 AI 浏览器挑战市场霸主谷歌

获英伟达投资的美国 AI 搜索初创公司 Perplexity AI 宣布,推出名为 Comet 的 AI 浏览器,试图挑战谷歌 Chrome 的市场霸主地位。这标志着 AI 在浏览器领域的进一步渗透和竞争。AI 浏览器 Comet 核心功能为预装的 Perplexity AI 搜索及同步运行的 AI 代理 Comet Assistant。Comet Assistant 可自动识别用户浏览内容,回答相关问题,支持自动化处理日常任务,甚至“代替用户上网”。

这是 AI 浏览器领域的一次关键突围:Perplexity 通过 Comet 试图打破谷歌 Chrome 的市场垄断,将 AI 能力深度集成至浏览器,推动“上网方式”的智能化升级。AI 助手作为核心卖点,标志着浏览器从“信息入口”向“任务处理中枢”转型,用户无需切换应用即可完成多场景操作,可能重塑用户习惯。同时,行业竞争加剧——谷歌、OpenAI等竞品也在布局AI浏览器,AI搜索与浏览器功能的融合成为技术竞争新焦点。

Comet 的 AI 助手与自动化功能将推动浏览器开发向“AI 原生”方向演进,需适配多模态交互与上下文感知能力;在行业层面,AI 浏览器的普及可能倒逼开发者优化网页内容结构,以适配 AI 的信息提取与摘要生成需求;此外,Perplexity “成为默认浏览器”的目标将加速浏览器生态争夺,开发者需考虑跨浏览器兼容性及对新兴 AI 功能的集成支持。未来,随着 AI 浏览器竞争深化,开发者工具链或将新增“AI 任务流设计”等新方向,推动软件开发从“功能实现”向“智能体验优化”转型。

4、AutoCoder:全球首个全栈 AI 编程工具引发关注

2025 年软件开发领域 AI 编程工具竞争进入白热化阶段,呈现两条技术路径:以 Cursor、Trae 为代表的 AI IDE 通过深度整合开发环境,成为全栈编程伙伴;以 V0、Lovable 为代表的原型工具聚焦零门槛交互,专注特定场景(如网站生成)。在此背景下,全球首个全栈 AI 编程工具的 AutoCoder,以“对话式交互生成全栈应用”打破二分法,通过聊天对话就能生成完整的前端、后端和数据库应用。AutoCoder 在生成代码前,会先创建清晰的功能说明书,帮助用户理清项目结构。用户可以像产品经理一样调整需求,而不需要直接写代码。然而,在实际使用中,AutoCoder 在处理具体细节和风格修改上表现不佳,缺乏代码显示和版本管理功能,用户只能通过自然语言与 AI 沟通。

这标志着 AI 编程工具从“辅助编码”向“全栈生成”跨越:AutoCoder 通过结构化需求管理和对话式交互,使非技术用户也能主导软件开发,催生“公民开发者”新兴群体;传统开发者工作重心从编码转向需求定义与架构设计,AI 承担重复性任务,推动开发效率指数级提升。同时,行业竞争焦点从单一功能转向“全流程覆盖”与“多模态交互”,技术普惠与伦理责任成为关键命题。

对开发者而言,AutoCoder 等工具降低了编程门槛,非技术用户可主导全栈项目;专业开发者则从重复编码中解放,聚焦高价值任务。行业层面,AI 编程工具普及推动课程体系重构(如清华大学压缩《Java 程序设计》课时,新增《AI 协同设计方法论》),加速技术普惠;同时倒逼企业完善行业规范,解决代码质量、安全性与合规性问题。未来,随着工具在版本管理、可视化编辑等短板上的迭代,AI 编程将向“需求即软件”终极目标迈进,重塑软件开发生态。

5、北京师范大学设立人工智能教育专业,培养 AI 领域“播种者”

据科技日报报道,教育部新增 29 个本科专业,北京师范大学率先设立人工智能教育专业。该专业融合 AI 技术与教育学课程,采用"高校+企业+中小学"三位一体培养模式,旨在破解中小学 AI 师资短缺难题。课程涵盖生成式 AI、教育数据挖掘等前沿领域,毕业生可担任 AI 课程教师或教育科技产品研发人员。

这是北京师范大学响应国家教育智能化战略的关键举措:通过跨学科融合(AI 与教育学)填补中小学 AI 教育师资缺口,推动教育数字化转型;其“双螺旋”课程体系与“三位一体”培养模式,标志着高校专业设置从“技术导向”向“场景需求导向”转型,为教育领域培养“懂技术、会教学、能创新”的复合型人才提供了可复制的范式;同时,该专业的设立也反映了国家对“AI + 教育”深度融合的高度重视,将加速教育智能化从“技术赋能”向“生态重构”演进。

人工智能教育专业的设立将催生教育科技领域的细分岗位需求(如智能教学系统研发、教育数据分析、AI 教育产品设计),推动开发者关注教育场景的特殊性,提升技术落地的教育适配性;行业层面,该专业为教育科技企业输送“技术 + 教育”复合型人才,可能加速智能教学助手、个性化学习平台等产品的研发与优化;此外,课程中“AI 伦理与数据安全”的必修设置,将引导开发者在教育场景中更注重技术的教育责任感,推动 AI 教育产品的规范化与人性化发展。