公开课回顾#1|“现象学”重构产品创新:苏杰揭秘AI时代的“物境身创群”五阶产品法则

在 1024 实训营公开课第一期中,我们邀请到了产品创新顾问、《人人都是产品经理》丛书作者苏杰老师,为大家带来《AI 教我的一些产品哲学》公开分享,下文是本期分享的回顾。

一、当哲学照进现实:产品创新的另一条路

你做产品时,是否也曾困扰于:用户口中所说的,未必是他们真正想要的?

在科技与人文的十字路口,现象学这门看似高深的哲学,正悄然成为产品人破解创新困局的一把钥匙。

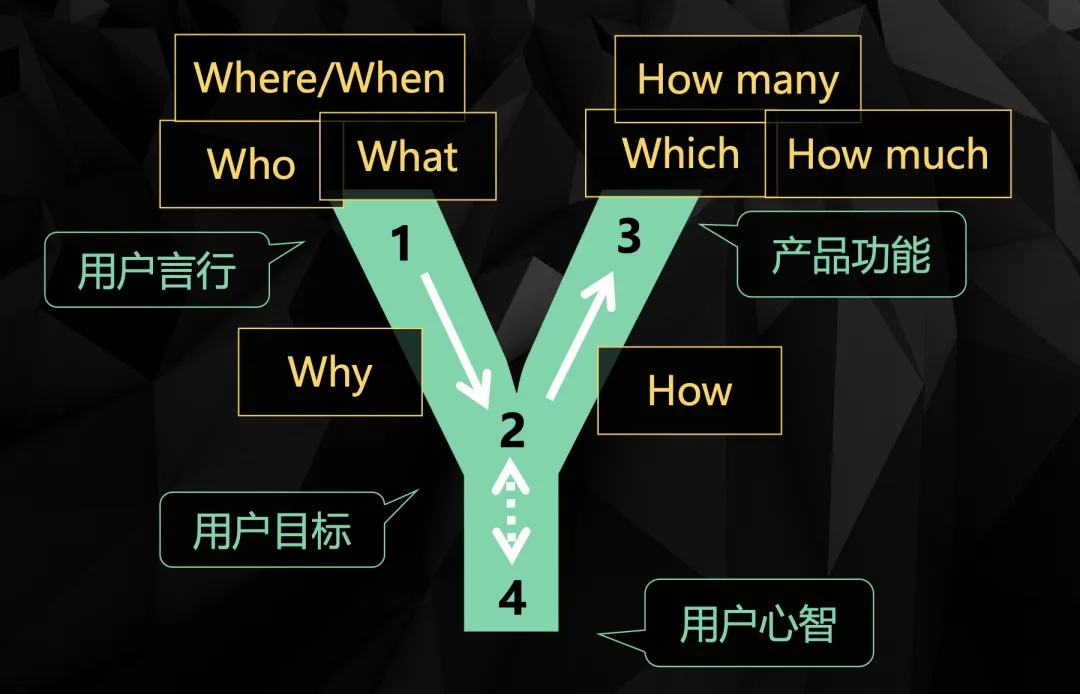

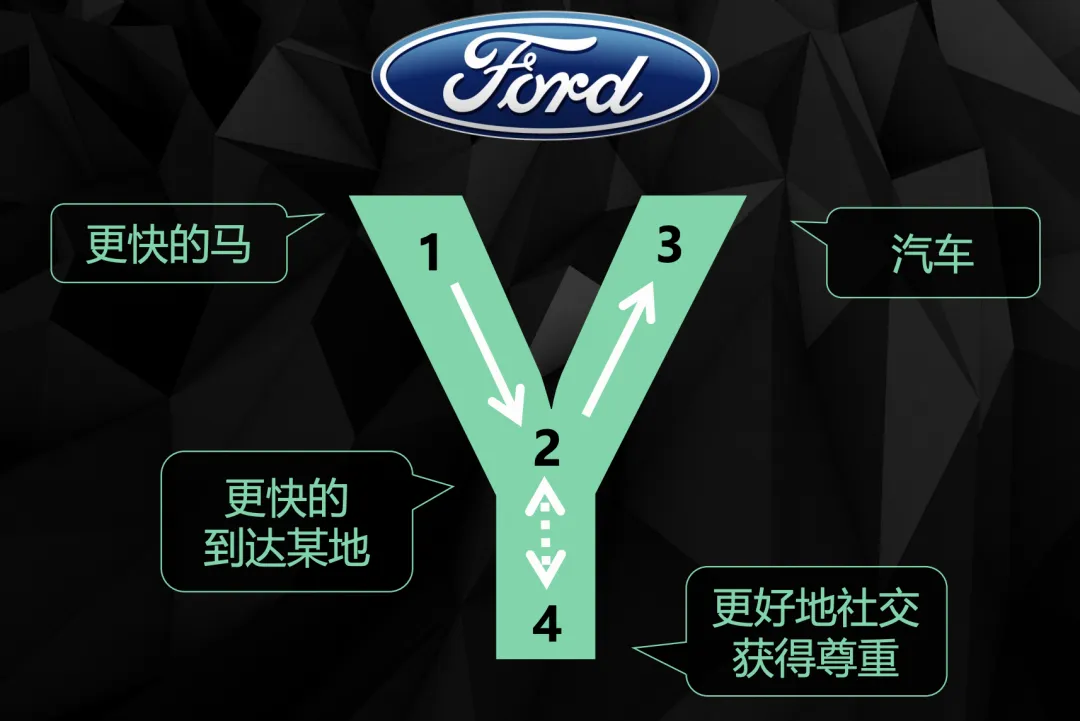

苏杰老师从一个简单的例子开始谈起:根据其原创的“Y理论”来分析福特当年发明汽车的缘由。

这个案例的解析,苏杰老师曾在其他场合也介绍过,有一次在剖析完后,台下一位观众突然提出来,这个“Y理论”,跟现象学的一些理论,非常相似,这引起了苏杰老师的兴趣,由此开始从现象学入手,研究其和产品创新之间的关系。

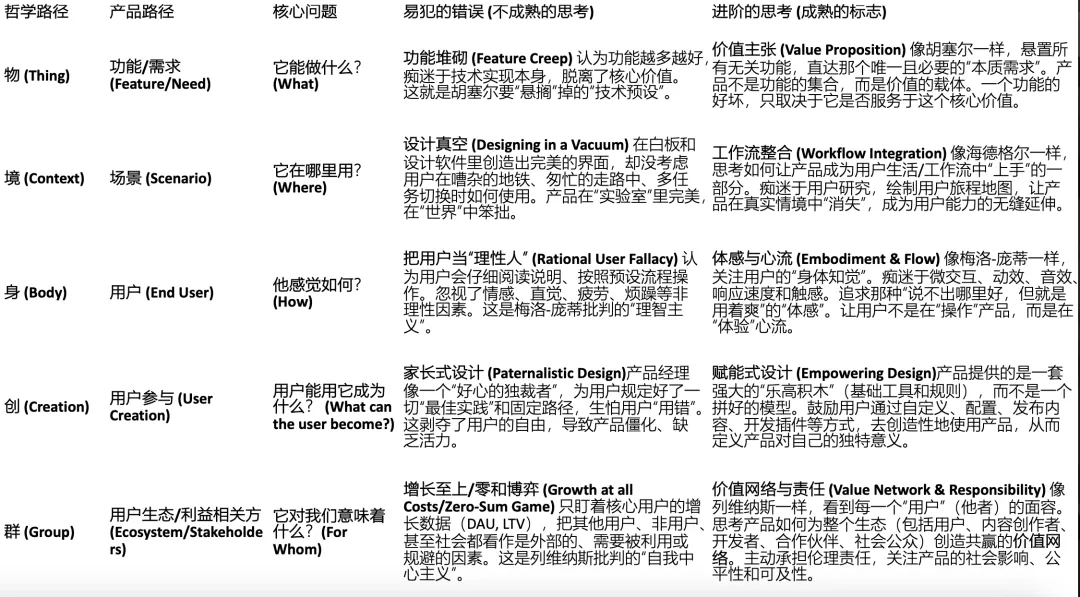

二、五位哲学家,五层产品思维

如果把现象学先哲的智慧融入产品构建,会擦出怎样的火花?苏杰将五位现象学哲学大师的核心观点,系统转化为一套可执行的产品方法论:

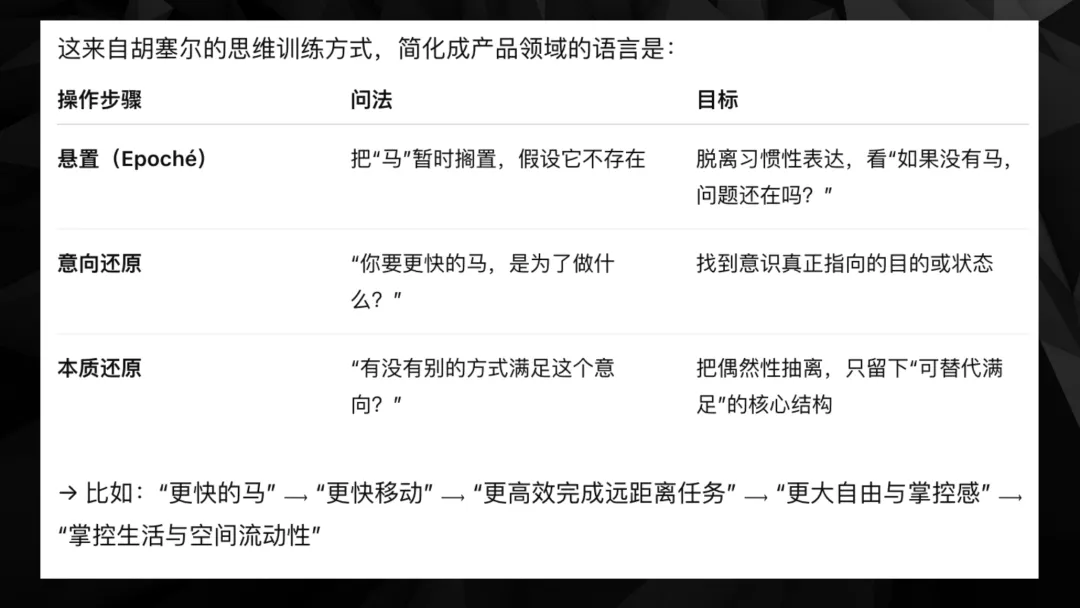

1.胡塞尔:「物」的本质还原

借助AI等工具,我们不再停留在用户表面的“伪需求”,而是直指本质。比如福特发明汽车的逻辑:剥离用户表象需求(如“更快的马”),还原本质需求(高效移动),结合新技术(汽车),从而实现了创新性的产品突破。

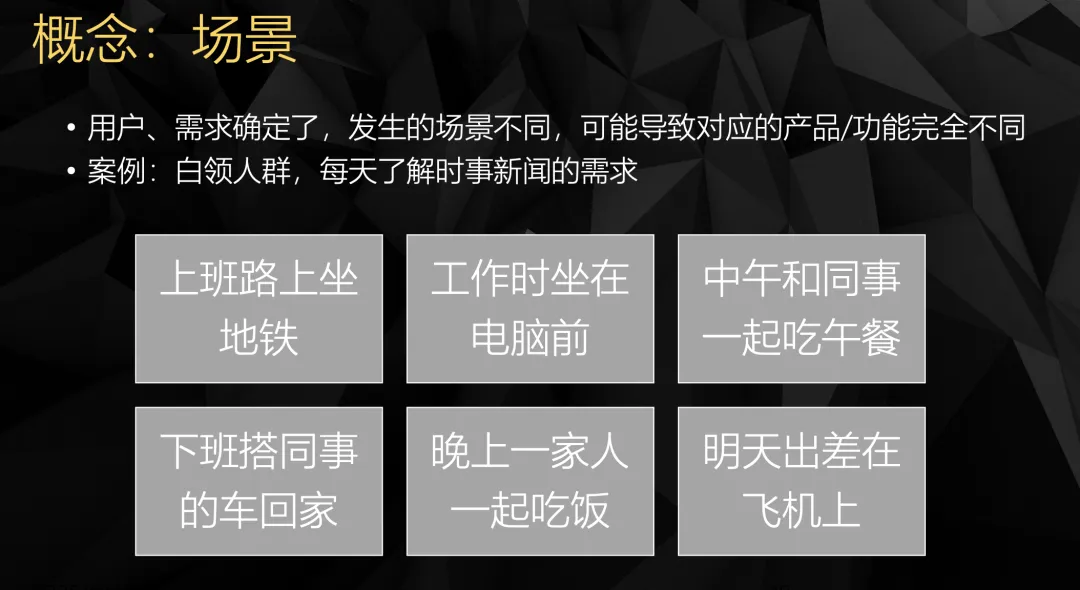

2.海德格尔:「境」的场景嵌入

产品不该诞生于真空,拒绝真空设计,强调环境适配。比如获取新闻:早高峰刷手机,飞机上看报纸——不同场景,不同解决方案。真正读懂用户,就得沉浸到他们的真实使用环境中去。

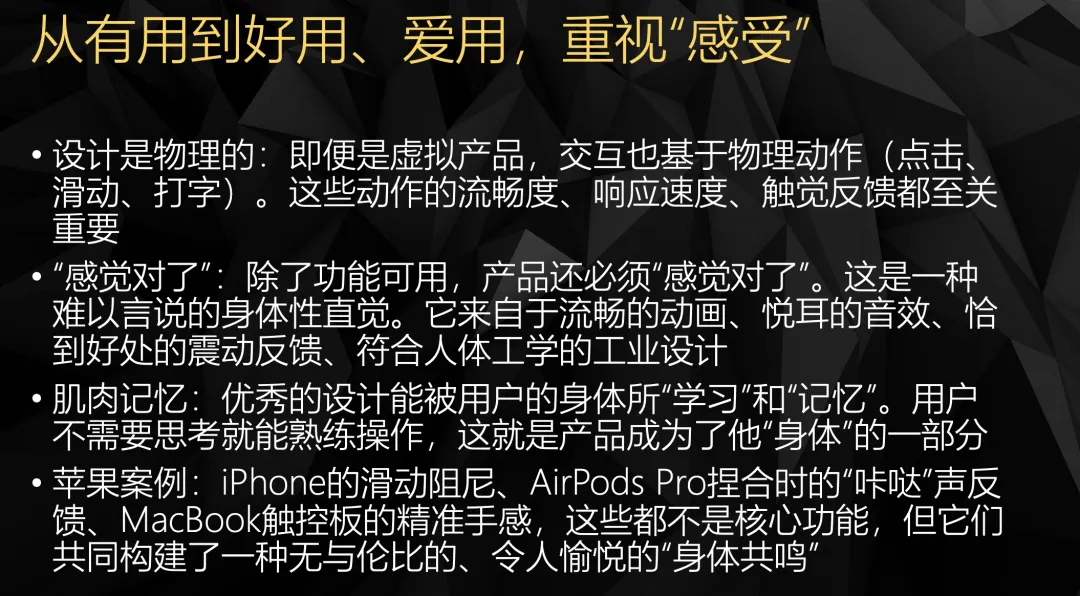

3.梅洛庞蒂:「身」的具身体验

好产品不能只停留在“有用”,更要让人“爱用”。苹果滑动时的那一下微震反馈,诠释了何为“产品是身体感知的总和”。

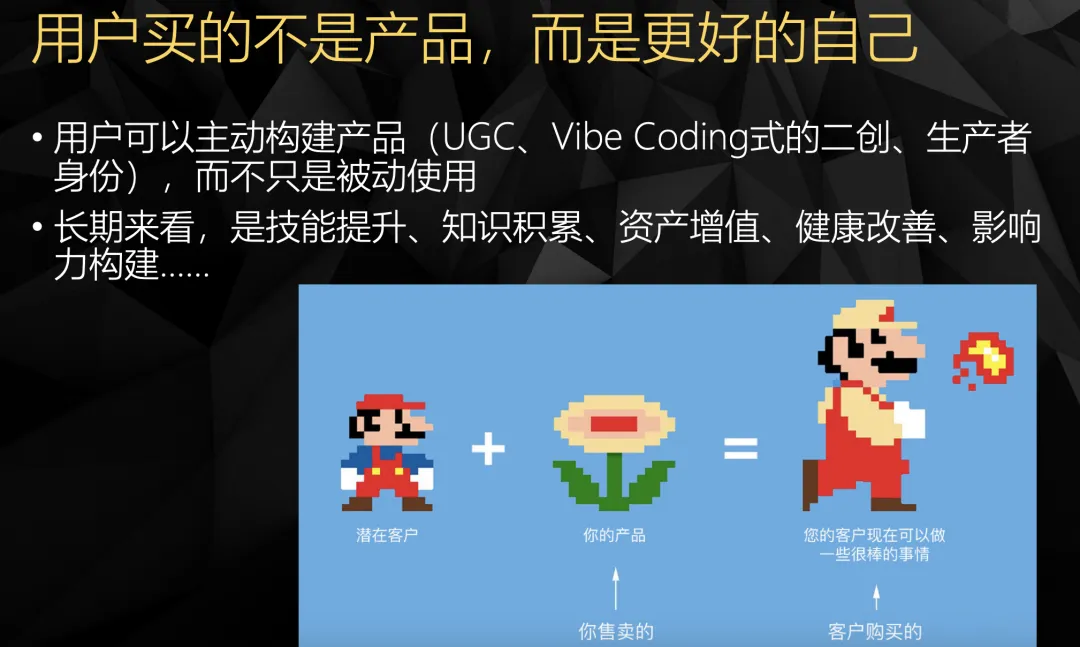

4.萨特:「创」的用户主体性

构建UGC生态,让用户变成创造者,而不仅仅是消费者。萨特早就预言:AI 时代,每个人都可能定制自己的智能体——生成式产品市场正在路上。

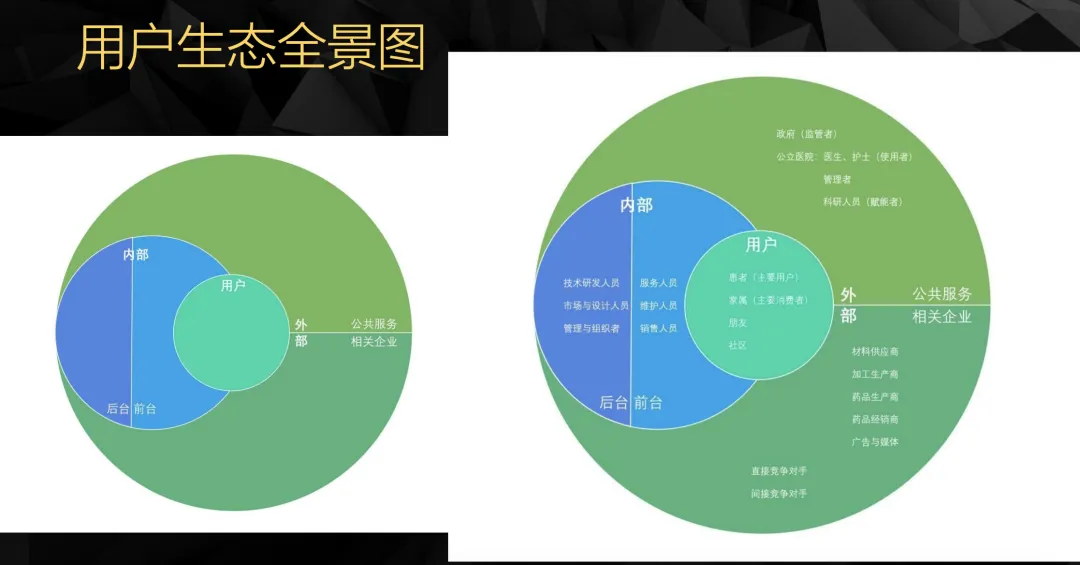

5.列维纳斯:「群」的生态责任

突破零和博弈,平衡多元利益相关方,好产品不能是零和游戏。比如医疗产品,必须同时回应患者、医生、药企、监管的诉求,构建价值网络,而不是单点突破。

# 现象学视角的小结

海德格尔批判胡塞尔过于关注纯粹意识,忽视了人的具体生存

梅洛庞蒂批判胡塞尔和萨特都不同程度地忽视了“身体”作为我们与世界最原初的连接

列维纳斯则批判从胡塞尔到海德格尔的整个传统都是“自我中心” 的,遗忘了比“存在”更优先的“伦理”

萨特则是在胡塞尔和海德格尔的基础上,走向了一个更具大众影响力的存在主义人本学分支

以上解释了现象学思想是如何一步步走到今天的,很显然,跟我们做产品的逻辑有着非常相似的逻辑。

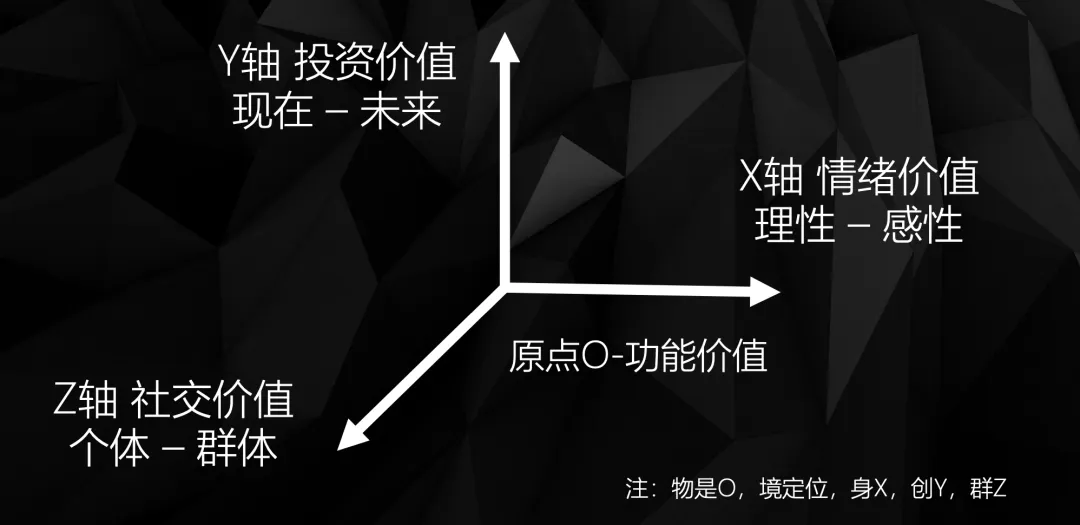

三、AI 时代的产品新坐标:三维价值模型

由上述的现象学哲思,苏杰从产品创新视角作出一些总结:

由此,苏杰老师提出了一个清晰的三维坐标系,帮助我们重新理解产品的定位:

● X轴:情绪价值 → 短时快乐,比如刷短视频的“停不下来”;

● Y轴:投资价值 → 长期自我投资,比如知识工具帮你沉淀认知资产;

● Z轴:社交价值 → 身份与归属,背什么包、用什么软件,都在定义你是谁。

而“物-境-身-创-群”,就是这个价值坐标的原点。在 AI 重构一切的时代,产品价值正在立体化,利用好这个坐标,可以帮我们更精准地定位产品该去的方向。

四、现场问答:现象学思维,怎样用在实际工作中?

观众问题一:程序员如何培养产品思维?

讲师回答:“轻洞察,重验证”:快速做原型 → 真实场景测试 → 迭代优化。这套乔布斯验证法,比做一百次空对空的访谈更有效。

观众问题二:初创团队如何控制做产品的成本?

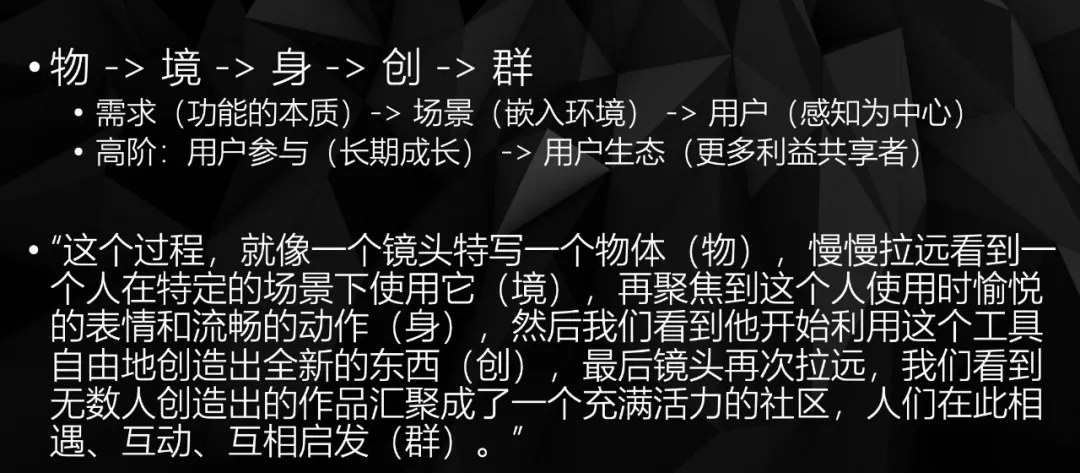

讲师回答:遵循“物 → 境 → 身 → 创 → 群”的节奏,阶段式投入。第一版,只解决最核心的问题。

观众问题三: AI 产品代际如何区分?

讲师回答:目前很多AI工具只是“过渡方案”(比如模拟人类点按钮),未来真正的AI原生产品,应是直连数据、无缝服务。包括“人形机器人”或许也只是过程,而非终局。

五、写在最后:镜头拉远,看见产品演化的全景

最后,苏杰以电影运镜比喻产品演化:一开始特写功能本质(物);然后镜头拉远,看见场景(境);再聚焦体验细节(身);随后记录用户共创(创);最终呈现的,是整个生态的全景(群)。

现象学不仅教我们如何理解用户,更为我们提供了一套在AI时代做产品的完整思维框架——从功能,走向意义。