2025年AI大模型年度盘点,从“通才”混战到“专才”崛起

2025年,人工智能领域经历了又一个加速演进的年份。大语言模型(LLM)的生态以前所未有的速度变得繁荣而复杂,模型的数量、参数规模和能力维度都在持续刷新纪录。对于广大开发者和技术决策者而言,清晰地认知当前主流模型的特点、优势与适用场景,是做出正确技术选型、构建高质量AI应用的前提。

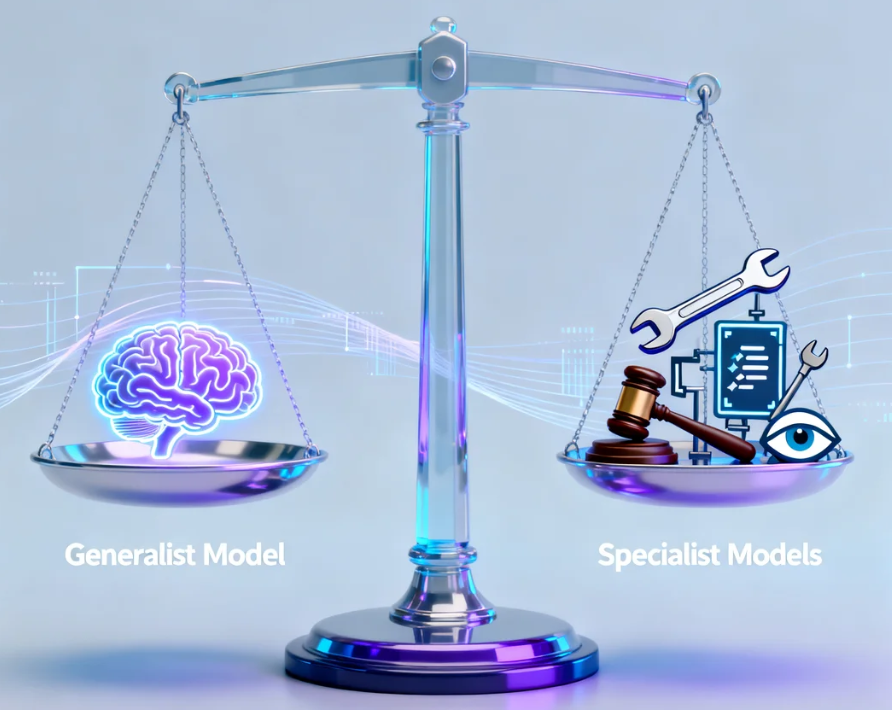

一个显著的趋势是,AI正从过去由少数几个“通才”模型主导的格局,向着“通才”与“专才”协同工作的“专家系统”时代演进。通用模型在持续提升能力广度的同时,众多针对特定领域(如推理、编码、长上下文)深度优化的“专才”模型也纷纷涌现,并在各自的赛道上展现出惊人的性能。

本文旨在对2025年以来备受关注的部分主流AI大模型进行一次系统性的盘点,通过详尽的表格和解读,为读者提供一份清晰、客观的选型参考。

“通才”的进化:更高更快更强

通用大模型并未停滞,而是在规模、上下文长度和综合能力上持续突破,奠定了整个AI生态的“能力底座”。

以Qwen3 Max Preview为例,其超过1万亿的参数规模和先进的混合专家(MoE)架构,使其在知识广度和减少幻觉方面取得了显著进步,代表了通用能力的全新高度。而在上下文处理方面,以MiniMax-M1为代表的模型,率先将上下文窗口扩展至业内领先的100万Token,这意味着AI具备了处理和理解超长文档(如整部小说、完整代码库)的能力,解锁了全新的应用场景。

这些“通才”模型的价值在于提供强大的、普适性的语言和推理能力,是构建大多数应用的基础。

“专才”的崛起:在垂直领域的降维打击

随着市场应用的深化,针对特定任务深度优化的“专才”模型,正在各自的垂直领域展现出超越“通才”的惊人性能和性价比。

这些“专才”模型的价值在于,用更低的成本,在特定任务上实现了更高的精度和效率。

从“模型崇拜”到“场景匹配”

在“专才”崛起的时代,开发者的选型思维需要完成一次深刻的转变。

一个实用的三步选型框架是:首先,明确核心任务,清晰地定义你的应用最核心、最高频的需求是什么;其次,匹配“专才”类型,根据核心任务,去匹配最适合的模型类型;最后,平衡成本与性能,在确定了模型类型后,再根据预算和对性能的极致要求,在同类模型中进行选择。

未来的复杂应用,必然是多个“专才”的协同工作。这就引出了MCP(模型能力协议)与Agent的重要性,它们是编排这些“专家团队”的关键框架。像七牛云AI大模型推理服务等平台,正是在提供丰富模型选择的同时,致力于构建这样的编排能力,以适应未来的开发范式。

成为AI时代的“架构师”

2025年,AI大模型的演进趋势,是“通才”与“专才”的时代分野。

对于开发者而言,我们的角色正从某个模型的被动使用者,进化为能够深刻理解不同模型能力边界、并为应用场景选择和组合出最强“专家团队”的“AI架构师”。希望这份盘点,能为您在这场激动人心的技术浪潮中,提供一份清晰的导航图。

您在开发中,最常用的是哪款AI模型?它在哪些方面表现最出色?欢迎在评论区分享。